はじめに

この記事では、今までアロマテラピーをしたことがない初心者さん向けに、アロマテラピーの基礎を丸ごと!ご紹介します。

この記事を読み終えると、アロマテラピーの基礎が分かるので、習いにいかなくても簡単にアロマライフが過ごせるようになりますよ♪

アロマテラピーについて

アロマテラピーは、植物の香りやさまざまな働きの力をかりて、心や身体のトラブルを穏やかに回復し、健康増進や美容に役立てていこうとする自然療法です。現代人はさまざまなストレスに囲まれて生きています。

こうしたストレスを和らげる手段として注目されているのが「アロマテラピー」です。

アロマテラピーはリラックスだけでなくストレスケアの他、美容や健康維持、疲労回復に役立てることが可能です。入浴やトリートメント、セルフスキンケアなど、 アロマテラピーを上手に生活に取り入れていくことは心と身体のバランスを取り戻すサポートになります。

香りは一瞬にして脳を活性化し、感情をリセットするのに有効な手段です。 意識して鼻を利かせると、視覚と聴覚ばかりを使い過ぎる生活に嗅覚が加わり、大脳新皮質(理性)と大脳辺縁系(感情)の活動のバランスがよくなります。 つまり、脳全体の情報のやりとりがスムーズになって脳が活性化します。

イライラした時や、疲れた時に好きな香りを嗅いだら気分がすっきりして、リラックスした経験はありませんか?

これは、香りの情報が「考える脳」を経由せず、「感じる脳」に直接届けられるという生理的なメカニズムに基づいたアロマテラピー効果の1つです。人間はストレス状態にさらされたり感情的なダメージを受けると、自律神経系である交感神経と副交感神経のバランスを崩したり、内分泌系の乱れが生じ、免疫系にも悪影響を及ぼすことは科学的にも知られています。

この自律神経を司る脳へと刺激を与えることができる嗅覚を、アロマテラピーでうまく利用することで、心身の健康増進なども期待できるでしょう。自律神経が多く関係するホルモンバランスや精神的安定、美容やセラピー分野でもアロマは多く取り入れられています。

アロマはただ感覚的に、私たちの心と体に働きかけているのではなく、科学的な脳とのメカニズムに支えられています。さらに精油によって、それぞれ心身への違った効果も知られています。

香りと脳のメカニズムを理解して色々な種類のアロマを上手に生活に取り入れることで、効果的にアロマテラピーの効能を感じることができそう!

アロマテラピーは精油を用いてホリスティック(※)な観点から行う自然療法です。

アロマテラピーの目的は以下の通りです。

- リラクセーションやリフレッシュに役立てる

- 美と健康を増進する

- 身体や精神の恒常性の維持と促進を図る

- 身体や精神の不調を改善し正常な健康を取り戻す

※ホリスティックとは、 「全体」「つながり」「バランス」 といった意味を含みます。

精油の特徴

精油は強い香りがする「芳香性」、空気中に放置しておくと蒸発する「揮発性」、水に溶けにくく、油に溶けやすい「親油性(脂溶性)」という3つの大きな特徴を持っています。またそのほかにも光や熱、酸素によって劣化する特性を持つため、取り扱いには注意が必要です。「油」という文字が含まれている精油ですが、「油脂」ではありません。オリーブ油やゴマ油などの植物油と同じようなものだと思われがちなのですが、これは大きな誤解です。植物油の多くは油脂といわれる物質で、脂肪酸とグリセリンからできています。それに比べて精油は、植物が作り出した天然の化学物質である有機化合物が集まってできたものです。

アロマテラピーで使用する『精油』とは、植物から抽出された天然のものであり、合成のアロマオイルとは異なるものです。合成のアロマオイルやポプリオイルは、アロマテラピーで利用する精油としては用いることができません。

自分が嗅いでみて心地よい、気分のよい香りをおすすめします。体調によって好みが変わることもありますが問題ありません。特に女性の場合は、ホルモンの影響もあるせいか感じ方が変わりやすい場合もあります。

精油は植物から抽出した天然のものであり、私たちにとって有益な作用がたくさんありますが、精油によっては、危険な性質をもつものがありますので、十分な知識をもった上で扱うようにしましょう。

アロマテラピーのはじまり

アロマテラピーという言葉は、20世紀初頭、フランスの化学者ガットフォセが実験中の事故で火傷を負った際、ラベンダーの精油(エッセンシャルオイル)を用いてその効能を自ら体験したことから、この植物療法をアロマテラピーと命名したことが始まりです。

植物の香りの成分は、数千年もの間、古くは古代エジプト文明の時代から薫香や浸剤のかたちで使われていました。古くからひとびとは、ごく身近にあった植物を薬草として食べたり、塗ったり、香りを嗅いだりして、傷や病気を治すために利用してきました。

日本でも、芳香植物は「香薬」と呼ばれ、薬の原料としての役割を担っていました。

世界中に広がり、受け継がれた植物療法は、体系化されて現代医学のもとになっていますが、中でも「香りのチカラ」に注目したのが、アロマテラピーの源流です。20世紀初頭に「アロマテラピー」という言葉が登場し、精油やアロマテラピーの研究がすすんできました。

現在では、美容、健康の増進、リラクセーション、スポーツ、介護や医療、予防医学などでも活用されています。

嗅覚のしくみ~香りが脳に影響を及ぼす理由

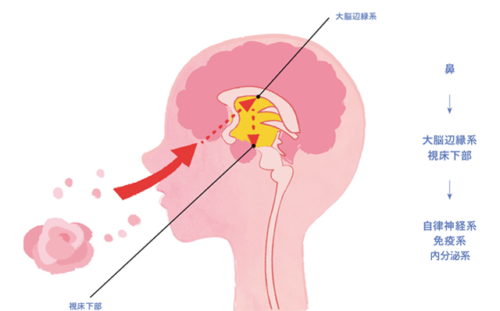

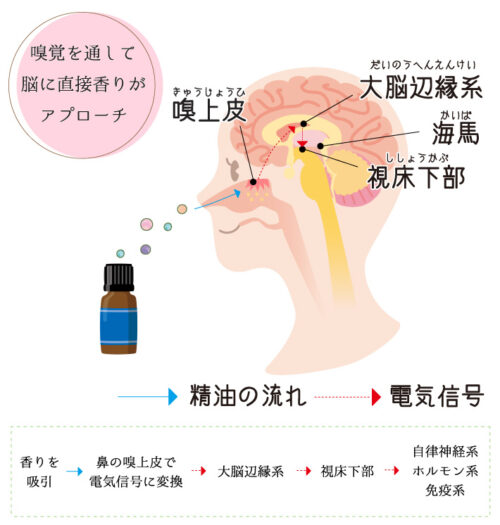

嗅覚は鼻腔の上の方にある「嗅上皮」という匂いを感じる部分でキャッチされます。

香りの分子は「嗅上皮」の粘膜でできた液体層に溶け込み、嗅細胞の先端である「嗅毛」という極細の毛で取り込まれます。取り込まれた香りの情報は、「嗅細胞」の中で興奮を起こし、電気信号に変換されインパルス(活動電位)を発生させます。

インパルスは神経線維を伝わり、脳の底にある「嗅球」と呼ばれる嗅神経を経て脳へと伝わっていきます。脳へと入った香りの情報は、まず大脳辺縁系という古い皮質に達します。

嗅覚は、人間の五感の中でも特殊な感覚であり、「原始的」「直接的」と言われ、生理反応に直接結びつく、とても重要な感覚です。 鼻腔に入った芳香成分は、最初に大脳辺緑系に伝わります。香りの刺激は、大脳辺緑系で古い記憶や本能行動と結びつき、さらに視床下部へと伝わり、身体に生理反応が現れます。

視床下部は「脳の中の脳」と言われるほど重要な器官で、私たちの体の恒常性を保つために、自律神経系や内分泌系(ホルモン調節)、そして免疫系を調節しています。

ここで重要なのは、嗅覚が大脳新皮質による知的な解釈を通さずに、身体の生理反応に直結しているということです。視覚、聴覚、触覚、味覚は、この新しい皮質の「考える脳」を経由し、その後人間の五感のなかで最も原始的であり本能的な感覚と言われる「感じる脳」に届けられます。

しかし、嗅覚だけはこの経路を辿りません。

香りの情報が「考える脳」を経由せず、古い皮質の「感じる脳」に直接届けられるのです。

これが嗅覚の一番の特徴で五感の中で、唯一「感じる脳」にダイレクトに届くメカニズムです。これが【鼻から脳へ伝わるメカニズム】です。この視床下部から下垂体へと伝わるメカニズムもとても重要です。

視床下部は生命活動に欠かすことのできない、体温・水分・血圧・睡眠リズム・消化・呼吸など様々な働きの調整を行っています。また、下にある下垂体という器官とも密接な連携をとって機能しています。下垂体は、さまざまなホルモンを分泌する内分泌器官で、ホルモン分泌量等をコントロールし、各臓器に働きかけて生命維持の安定に大きな役割を果たしています。視床下部と下垂体が連絡を取り合うことで、ホルモン分泌を促したり抑制しており、一体となって身体の健康を維持する為の重要な働きをしています。

アロマテラピーが作用する3つのルート

①嗅覚を通しての精神・生理作用

香りの分子が鼻の奥に達し、信号として嗅神経を介して脳へと伝わります。そこで精神的・生理的に作用します。

②吸入による作用

呼吸と共に肺の肺胞から血管系へ入り、血流に乗って、全身に作用します。

③経皮作用

皮膚の表面(表皮および附属器)から真皮へと吸収され、真皮にある毛細血管まで成分が到達し、全身を巡る循環に乗ります。

アロマをいろいろ試してみよう!

アロマテラピーは植物から抽出された精油(エッセンシャルオイル)をさまざまな方法で利用し、心と身体のバランスをとることで、健康増進や美容などに役立てていこうとする自然療法です。

安全に楽しむために

1.原液を皮膚につけない

皮膚に使用する際は、原液では刺激が強いため、希釈して(薄めて)して使用することが大切です。誤って精油の原液が直接皮膚についた場合は、すぐに清潔な大量の流水で洗います。赤み、刺激、発疹など皮膚に異常がみられた場合は、医師の診察を受けてください。

2.精油を飲用しない

希釈したものであっても精油を飲むことや、ほかの食品と一緒に摂取すること、うがいに使うことをおすすめしません。精油を誤って飲んでしまった場合、口の中に精油が残っているときは大量の水で口をすすぎます。子どもなどが飲み込んでしまった場合は、吐かせずに、すぐに医師の診察を受けてください。受診するときは、誤飲した精油を持参するか、精油の名前と飲んだ量をメモして持参してください。

3.精油を目に入れない

目は皮膚よりも敏感な部位であるため、さらに注意が必要です。誤って目に入れたり、精油がついた手で目をこするなどしないよう注意しましょう。精油が目に入った場合は、大量の水で洗い流します。決して目をこすらず、速やかに医師の診察を受けてください。

4.火気に注意する

キッチンなど火気を扱う場所で、精油や精油を用いて作製したものを使用する場合には注意が必要です。

5.子どもやペットの手の届かない場所に保管する

誤飲などの危険性が考えられます。

6.注意すべき対象者

アロマテラピーを安全に楽しむためには、精油を使用する人の健康状態や体質、感受性などに注意を払うことが必要です。不快感や異変を感じた場合は、使用を中止しましょう。

7.病気による禁忌

医師による治療を受けている場合や、薬を処方されている場合は、必ず当該医療機関に相談してください。

8.お年寄りや既往歴のある方の場合

いずれの楽しみ方で使用する場合も、まずは基準の半分以下の量で試してから使用しましょう。

9.妊娠中の場合

アロマテラピーを実践して、妊婦に重大な事故が生じたことは、現在までに報告されていませんが、妊娠時は体調に考慮し、芳香浴法以外のアロマテラピーを楽しむ場合は十分注意してください。アロマテラピートリートメントを受ける場合は、医師や経験を積んだ専門家に相談しましょう。

10.子どもの場合

3歳未満の乳児・幼児には、芳香浴法以外は行わないようにしましょう。3歳以上の子どもでも、精油の使用量は、成人の使用量の10 分の1程度から始め、多くても2分の1の程度とし、使用にあたっては十分に注意を払いましょう。

11.皮膚の弱い方の場合

精油を皮膚に塗布して使用する場合(トリートメントオイル、ボディスプレー、スキンローションなど)皮膚の弱い人、初めてアロマテラピーを利用する人などは、精油の希釈濃度に注意が必要です。低めの濃度から試してみることをおすすめします。使用して違和感を感じたら、すぐに洗い流しましょう。

まとめ

今回はアロマテラピーの基礎についてイラストと画像付きで解説しました。

アロマテラピーは資格を取得をしなくても基本のルール、コツさえわかれば簡単に生活の中に取り入れることができます!

・自分オリジナルの美容オイル

・肌質に合わせた化粧水

・天然塩とクレイのバスアイテム

といったアロマアイテムを作ることができるので、ぜひ手作りにトライしてみてください。

その際は、くれぐれも注意事項を守って安全に使用してくださいね。

![]()